Questa storia parte da qui.

Anzi no.

Anzi no.

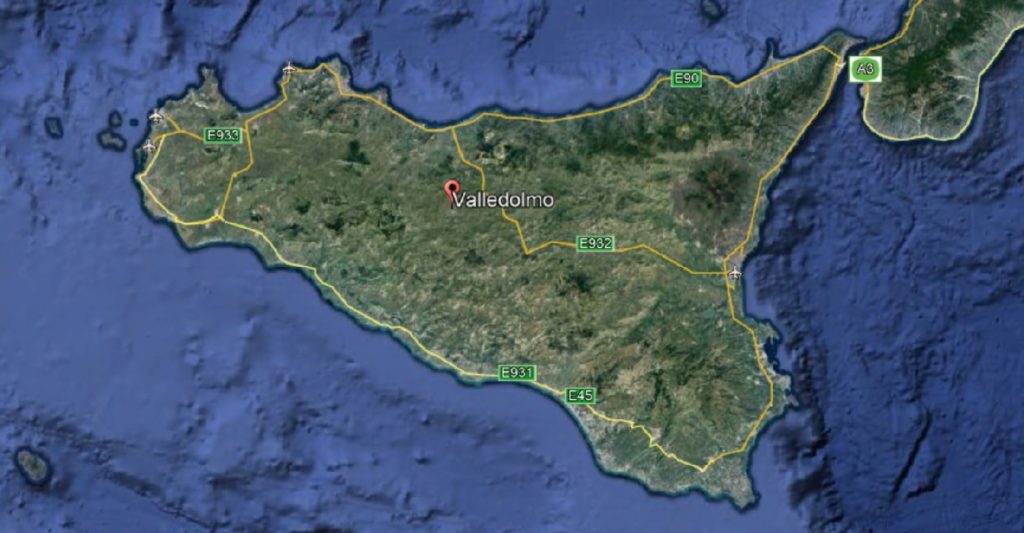

Questa storia parte materialmente da Valledolmo, in provincia di Palermo. Ma ha una genesi molto più profonda, che ha a che fare si con la terra, ma soprattutto con le radici dei sentimenti. E se avrete la pazienza di leggere, qualcosa lo intuirete.

La materia prima

Dicevamo, Valledolmo, provincia di Palermo, dove viene coltivato il pomodoro siccagno. Se ne volete sapere di più guardate qui.

Il primo pensiero va a chi raccoglie il pomodoro. La fatica che sa fa a spaccarsi la schiena noi comuni mortali, fortunati a non dover fare lavori manuali massacranti per campare, possiamo solo immaginarla. E quindi tutto il mio rispetto ai lavoratori dei campi, agli operai agricoli, ai coltivatori onesti che non sfruttano mano d’opera, che non riducono le persone in schiavitù come purtroppo ancora oggi nel nostro Paese capita troppo, troppo spesso.

Nel caso specifico un piccolo produttore locale ha fornito la materia prima, raccolta il giorno precedente l’acquisto con le sue stesse mani nelle ore più fresche (si fa per dire) della giornata.

Caricata la macchina, si torna verso casa, si scaricano i 300 kg di pomodori e si aspetta il giorno fatidico per fare la salsa (anzi i giorni fatidici, perché il giorno dopo la salsa tocca ai pelati, ma questo lo vediamo poi).

GIORNO 1 – LA SALSA

Che poi c’è un giorno -1, quello della selezione dei pomodori: quelli perfetti, senza ammaccature, senza puntini che lasciano presagire la possibilità della presenza di qualche difetto interno, destinati ai pelati. Gli altri, invece, buoni per la salsa. Su 300 kg di prodotto, lo scarto, i frutti marciti, ammuffiti, andati a male, sarà stato di un paio di kg al massimo. Quando si dice la qualità della materia prima.

Il tutto fatto da chi sa, dal capo.

Che poi c’è anche un giorno zero, che è quello durante il quale si lava il pomodoro, si asciuga per bene e si sistema nelle cassettine pronto per l’indomani.

Si parte da qui, dalla cassetta scaricata. E poi a seguire.

L’oro di Valledolmo

Lavaggio in tinozza

Lavaggio con acqua corrente

Asciugatura

Mani sapienti ripongono i pomodori, perfettamente asciutti, nelle ceste, pronti per il giorno dopo.

La deposizione

Dicevo, perfettamente asciutti. La prima cosa che si impara è che l’acqua è nemica del pomodoro, della salsa, dei pelati, del lavoro che stai facendo e della fatica che stai per compiere. L’acqua, croce e delizia della Sicilia dei serbatoi sui tetti delle case, centellinata in un regione ricca d’acqua che però non arriva alle case dei suoi abitanti, anno del Signore 2020.

E quindi, il giorno 1 sveglia alle 5.30, ancora un po’ a poltrire poi si sale in terrazza, il tempo di vedere sorgere il sole dallo spicchio di visuale che ancora consente di vedere il mare, tra le case costruite senza senso, pensate apposta da menti malate per deturpare il paesaggio, un caffè e via, alle 6.30 tutti operativi.

Prima operazione, il taglio dei pomodori. Per due motivi: eliminare eventuali imperfezioni che potrebbero sempre nascondersi all’interno, e poi per facilitare la prima cottura.

Ok, il taglio, ma come tagliare? E qui interviene la sapienza, l’esperienza, la tradizione. Di chi ha fatto questo lavoro prima di te e che a sua volta l’ha imparato dai suoi genitori, le cose belle che si tramandano, che si insegnano ai meno esperti. E tu, alle primissime armi, non puoi che farti un bagno di umiltà e ascoltare, guardare come si fa, provare a replicare l’esempio. All’inizio tra qualche cenno di dissenso, la necessità di ulteriori spiegazioni per chiarire il concetto. Poi inizi timidamente a prendere la mano, come in tutte le operazioni che seguiranno, e il silenzio diventa approvazione, e sai che stai facendo bene, allora vai, e arrivi a questo.

Il pomodoro tagliato

Che poi questo vuol dire una pentola da 30 litri nella quale ci sono una quindicina di kg di pomodori fatti diciamo a metà ma ancora belli sodi che devono, per quanto possibile, essere ridotti in poltiglia per poi essere avviati al fuoco, operazione fondamentale perché se si mettesse tutta la mappazza subito sul fuoco il calore farebbe attaccare tutto e addio salsa, invece con la prima spremitura esce quel quantitativo di polpa e di liquido che consente di procedere alla prima cottura con un po’ più di tranquillità. Allora, chinato sul pentolone ho immerso le mie mani e iniziato a spremere, e spremere, e spremere. Rimestare e spremere. Dopo cinque minuti (vabbè, sono fuori allenamento, lo so), dico 5 minuti, avevo le mani anchilosate e le braccia mi stavano per cadere e pensi alle nonne, a quelle loro braccia che pure dopo averne viste e fatte tante per decenni stanno ancora là a impastare, e pensi alle donne in generale e alle cose di fatica che spesso solo loro fanno e tu ti chiedi come fanno a farle, e insomma ti chiedi tutto questo, senti il dolore sulle tue di braccia e ti senti tanto una merda.

Detto questo, arriva fortunatamente subito l’automazione, che ha la forma salvifica di un trapano da muro al quale viene attaccata anziché una puntazza un attrezzo per impastare calce, gesso, cemento, tipo frusta di quelle che si hanno in casa per fare i dolci ma molto più grande, e il gioco è fatto. Una innovazione introdotta quest’anno che riduce la fatica fisica tanto nello schiacciare i pomodori quanto nel mescolarli nel pentolone che sta sul fuoco per non fare attaccare tutto. In questo modo, a detta di chi sa, tutto diventa una babbiata. E, vi garantisco, le mie braccia stanno ancora ringraziando.

A questo punto le cose procedono abbastanza spedite. Abbastanza. Da quando inizia a bollire l’intruglio (ciascuno fa il suo, da queste parti al pomodoro in cottura si aggiunge solo una cipolla e basta) si aspettano altri venti minuti, dopodiché si può passare alla fase successiva, ossia la spremitura con annessa separazione delle bucce.

Maxi pentola a bollire

Spremitura

Dai, chi non ha mia visto un arnese del genere in vita sua alzi la mano!

Tutto fatto? manco pe’ niente. Prima dell’imbottigliamento si rimette tutto sul fuoco e si aspettano altri venti minuti da quando la salsa riprende a bollire, venti minuti che possono essere di più o di meno a seconda di quanto è liquida la salsa. E la liquidità della salsa dipende da quanta acqua ha preso il pomodoro, e tenendo conto che da quando viene piantato il siccagno non viene mai innaffiato, basta una pioggia abbondante fuori stagione (vedi l’alluvione a Palermo e zone limitrofe di luglio) e ti ritrovi con un pomodoro molto più ricco di acqua.

Ri-bollitura della salsa

Ora si può passare all’imbottigliamento, operazione delicata prima perché bolle tutto che pare lava fusa e non ti puoi distrarre un attimo (anche le bottiglie sono riscaldate fino ad essere roventi in formo primo per sterilizzare ancora il tutto, secondo perché lo shock termico tra bottiglia fredda e salsa bollente spaccherebbe la bottiglia e immaginate il macello) e poi perché fare casini dopo tutta la fatica sarebbe davvero un peccato. Prima di versare, però, non ci si può dimenticare una fogliolina di re basilico, il re degli aromi per il principe pomodoro, connubio inscindibile del mangiare semplice ma con un gusto indimenticabile.

Re basilico

Imbottigliamento

A questo punto che fine fanno le bottiglie? Da queste parti dice che si fa la salsa ammantata. Che vor’ di’? Che le bottiglie roventi si mettono sotto le coperte, al caldo, protette da qualsiasi spiffero d’aria, dove la salsa continuerà la sua cottura fino al naturale raffreddamento.

Le bottiglie ammantate

A questo punto si sono fatte le 17.30, 11 ore circa di lavoro continuo, pausa pranzo sul luogo di lavoro a base di arancina, pezzi di tavola calda, birra attorronata. La tradizione vuole che fitusi per come si è si vada direttamente a mare per un bagno, e le tradizioni vanno rispettate. Così dritti dritti a mare, per un bagno ristoratore, e vi assicuro che dopo ore e ore in piedi la sensazione di mancanza di peso che si ha in acqua, unita alla frescura del mare, è poesia allo stato puro.

Al giorno 1 manca però una cosa: si può aspettare per assaggiare com’è venuta la salsa? E certo che no. E quindi, la sera, niente di meglio di un piatto di pasta con salsa freschissima, melanzane fritte, ricotta salata, basilico. Che ve lo dico a ffa’?

La soddisfazione della sera

Diciamo che si può andare a letto soddisfatti, stracchi abbastanza. Che domani si riparte.

GIORNO 2 – I PELATI

Levataccia ma non come il giorno prima, alle 7.30 tutti operativi.

Il lavoro è completamente diverso rispetto al giorno prima, meno faticoso ma più ripetitivo, a catena di montaggio proprio.

Sciacquare rapidamente i pomodori.

Pomodori lavati

Scottare i pomodori per poter togliere la buccia facilmente.

L’ebollizione perpetua

Pelare i pomodori e aprirli in due per togliere i semi all’interno (e controllare che non ci siano imperfezioni).

Tranquilli, non è sangue

Riempire e chiudere i vasetti (cosa viene messo nel vasetto? Il basilico, come ti sbagli?).

Sempre lui

Siam tre piccoli vasettin…

Tutto rigorosamente a mano

Vedere le file di barattoli che si popolano è fonte di immensa soddisfazione.

I soldatini

Red and Gold

Alle 13.30 la prima fase 1 è finita, le mani diventano così ma passa subito.

Non ho ucciso nessuno 2

La mano-spugna

Questa la prima fase.

Come passa il tempo, mentre si lavora? Un po’ si parla del futuro, l’anno prossimo facciamo questo e quello, si prova a capire come migliorare la produzione, quale arnese potrebbe facilitare le operazioni. Un po’ si chiacchiera del presente, di quello che stai facendo, di come lo stai facendo, ci si prende allegramente in giro per i passaggi del controllo di qualità, che ogni tanto ti ricorda come tagliare, cosa tagliare, cosa è buono e cosa no. E in fondo, nel bene e nel male tutte le attività produttive funzionano così, e il pensiero non può che andare a chi in fabbrica o in qualcosa del genere ci lavora davvero, conoscendo esattamente quello che farà il giorno dopo e il giorno dopo e il giorno dopo ancora, per anni, per la vita. Timbri un altro giorno e tiri avanti, così cantano i fratelli Severini. E poi si parla del passato, si ricordano aneddoti, storie, ma soprattutto persone: sai cosa avrebbe detto la nonna se ti avesse visto a fare ‘sta cosa? Ti ricordi quella volta che la nonna…Perché in fondo parte tutto da lì, dalle persone care che non ci sono più ma è come se ci fossero sempre, stanno da qualche parte e tu lo sai, lo senti, ed è bello e confortevole ricordare con gioia le persone della tua vita, perché è esattamente così che ci vorrebbero guardare da dove stanno.

La seconda fase del pelato consiste essenzialmente nella bollitura dei vasetti.

Pronti per essere bolliti

Si sistemano accuratamente i vasetti nei pentoloni, in maniera tale da farli muovere. Due strati intervallati da pezze che attutiscono eventuali movimenti durante il sobollimento, un disco di acciaio a coprire il tutto e un bel mattone a fare da peso, coperchio e via col fuoco. Venti minuti di ebollizione e poi una operazione delicatissima. I vasetti bollenti vanno estratti dal pentolone con una pinza e riposti in un altro contenitore con la massima attenzione perché il minimo urto potrebbe spaccare tutto. Quindi si versa l’acqua bollente nel recipiente così la cottura dei pelati può continuare. Tempo un paio di giorni e si possono togliere i vasetti dall’acqua, pronti per essere consumati. Poi vi faccio sapere come è andato il primo assaggio.

Siamo alla fine di questa storia, e magari vi starete chiedendo perché raccontare tutto questo.

Da tempo ho sviluppato una mia personale necessità che è quella di scrivere semplicemente per fissare i concetti, perché davvero inizio a perdere colpi e se non scrivo non ricordo quasi niente. Quindi se volessi replicare tutto il procedimento, trovarlo già scritto mi aiuterebbe a non perdermi pezzi. Una esigenza tutta mia e puramente materiale, se così possiamo dire.

Però poi c’è anche l’esigenza del ricordo, della memoria, del racconto, del rinnovo della tradizione, perché senza memoria del passato, senza le radici, il futuro diventa maledettamente complicato.